Rheinpfalz und Philipp Hedemann

Inzwischen wurden fast alle Akzente-Ausgaben seit 1994 und weitere GIZ-Publikationen durchgesehen. Die relevanten Beiträge liegen zusammen mit anderen Veröffentlichungen in einer Datenbank vor, die vielfältige Auswertungen ermöglicht.

Ab 2016 wurden einige Redaktionen von Zeitschriften und Zeitungen, die Eigenplagiate von GIZ-Autoren veröffentlicht hatten, zur Sache informiert. Über die Reaktionen wird noch ausführlich zu berichten sein. Hier wird zunächst beispielhaft über Die Rheinpfalz, die größte Tageszeitung der Pfalz, berichtet.

Aus gegebenem Anlass war die Redaktion 2017 auf die Recherchen und insbesondere Philipp Hedemann hingewiesen worden. Hedemann nennt sich seit 2011 freier Journalist. Zuvor hatte er für Bild Texte erstellt. Hedemann gehört außerdem zu den dreistesten Betrügern im Journalistengewerbe.

Auf eine erste Nachricht an die Rheinpfalz meldete sich die leitende Redakteurin Kerstin Witte-Petit. Doch statt angemessen auf die Hinweise zu reagieren, diffamierte Witte-Petit den Übersender der Nachrichten. Schließlich drohte Witte-Petit damit, "die Sache dem Anwalt unserer Hauses" zu übergeben.

Inzwischen ist festzustellen, dass Die Rheinpfalz auch weiterhin Texte Hedemanns veröffentlicht. So geht die Redaktion also mit wichtigen Hinweisen um: ein gewissenloser Schwindler wie Hedemann wird geschützt und weiter beauftragt, die Interessen der Allgemeinheit und der eigenen Leser werden mit Füßen getreten. Witte-Petit gehört offenbar zu der Sorte von Opportunisten, die sich nie ihrer Verantwortung stellen. Lieber bedroht und diffamiert sie einen sachverständigen Hinweisgeber, als sich ihren Pflichten als Journalistin entsprechend zu verhalten.

Kerstin Witte-Petit wird hiermit aufgefordert, wie am 9.6.2017 angedroht "die Sache" dem Anwalt ihres Hauses zu übergeben, damit zumindest in einem öffentlichen Verfahren geklärt werden kann, was hier offenbar dringend zu klären ist.

Akzente: 870 Beiträge von 275 Journalisten

Aktuell ist festzustellen, dass die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, früher GTZ) seit 1994 mindestens 275 Journalisten als Autoren in eigener Sache beauftragt hat. In Akzente wurden 870 Beiträge dieser Journalisten veröffentlicht.

Es ist allein schon irrsinnig, dass eine öffentlich finanzierte Firma wie die GIZ überhaupt Journalisten zu Mitarbeitern ihrer Marketingabteilung macht. Nach eigenen Angaben beschäftigt die GIZ weltweit mehr als 22.000 Mitarbeiter. Die GIZ sollte in den eigenen Reihen also genügend Autoren haben, um selbst PR-Berichte in eigener Sache zu erstellen. Mit der Beauftragung von Journalisten wird offenbar das Ziel verfolgt, diese für das Unternehmen einzunehmen.

Außerdem ist bestätigt, dass die GIZ um 1995 planmäßig vorgegangen ist, um sich in den allgemeinen Medien in ein möglichst günstiges Licht zu stellen. Einer der früheren Stammautoren hat dies bestätigt:

Zitat: Als ich [...] in Kontakt zur GIZ (damals noch: GTZ) kam, wurde ich ausdrücklich darum gebeten, meine Geschichten, die ich für die GTZ schrieb, über meine sonstigen journalistischen Kontakte auch anderswo anzubieten. Auf diese Weise wollten die damaligen Öffentlichkeitsarbeiter der GTZ erreichen, daß die GTZ in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. Natürlich habe ich diese Möglichkeiten genutzt. (schriftliche Nachricht)

Anders als der zitierte Autor haben die meisten der 275 Journalisten diese Möglichkeiten jedoch nicht gehabt oder nicht genutzt, da ihnen unmittelbar bewusst war, dass diese Arbeitsweise nicht zulässig war. Auch dies wurde von einem früheren GIZ-Autor ausdrücklich bestätigt:

Zitat: [...] für die Zeitschrift AKZENTE der damaligen GTZ habe ich verschiedene Artikel und Schwerpunkthefte verfasst. Mir war auch ohne eine Vereinbarung mit der Redaktion klar, dass die Beiträge nicht auch anderweitig veröffentlicht werden sollten - aus den von Ihnen genannten Gründen.. (schriftliche Nachricht)

Offenbar hat die GIZ mit ihrer Vorgehensweise die korrumpierbaren von den redlichen Autoren getrennt. Nicht jedoch, um diese auszusortieren, sondern im Gegenteil um sie als Stammautoren vielfach zu beauftragen. So gehören die Stammautoren zu den Autoren, die vielfach Eigenplagiate in journalistischen Medien verbreitet haben.

Akzente: Philipp Hedemann auf Rang 9 (seit 2011: Rang 2)

Die Rangliste der Autoren mit den meisten Akzente-Beiträgen seit 1994 führen zwei Journalisten mit jeweils 35 Beiträgen an. Philipp Hedemann kommt auf immerhin 16 Beiträge. Er belegt damit Rang neun (von 275) der am häufigsten beauftragten Journalisten. Gerechnet ab 2011 liegt Hedemann sogar auf Rang zwei. Nur eine Journalistin hat seither mehr Beiträge für Akzente verfasst.

Schon damit ist klar, dass Hedemann keinesfalls journalistisch über die GIZ berichten durfte. Er gehört zur Stammautorenschaft der PR-Abteilung und kann deshalb nicht gleichzeitig als Journalist über die GIZ berichten. Außerdem war Hedemann zumindest zeitweilig auch anderweitig geschäftlich mit der GIZ verbunden.

Doch Hedemann hat keinerlei skrupel. Er macht sich oft nicht einmal die Mühe, eigene Texte für seine angeblich journalistische Tätigkeit zu schreiben. Er verwendet das schon für die GIZ erstellte Material mehrfach. Dabei werden die Originaltexte nach bekanntem Muster manipuliert, damit die GIZ als Ursprung und Auftraggeber nicht so leicht erkennbar ist. Die Falldokumentation D1100 zeigt diese Arbeitsweise beispielhaft, nachfolgend Auszüge:

Hier berichtete Hedemann zunächst in Akzente 1/2011 über ein Projekt der GIZ in Äthiopien zur besseren Bewässerung von Flächen in der Landwirtschaft. Monate später folgte eine Veröffentlichung des Mannheimer Morgens. Außerdem erschien ein weiteres Eigenplagiat im Evonik-Magazin, dem Unternehmensmagazin der Evonik Industries AG.

Ein Textabgleich des Originals mit der Version des Mannheimer Morgens zeigt die Arbeitsweise. Der Originaltext wurde nur leicht gekürzt und stimmt mit dem Eigenplagiat inhaltlich fast vollständig überein. Allerdings wurde der Text vielfach sorgfältig manipuliert, offenbar um den Ursprung für die Zeitungsleser zu verschleiern.

Wie das Fallbeispiel zeigt, scheut Hedemann auch nicht davor zurück, seine mit öffentlichen Mitteln bezahlten Werke Unternehmen, wie hier Evonik, zur Nutzung anzubieten.

Welthungerhilfe: Philipp Hedemann auf Rang 7 (seit 2012: Rang 2)

Neben der GIZ wurde Hedemann vielfach von weiteren kommerziellen Kunden beauftragt. So ist Hedemann auch Stammautor der Welthungerhilfe (WHH). Bekanntlich ist die WHH eine Hilfsorganisation zur Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe.

Die WHH beauftragt seit Jahren Journalisten für Berichte in eigener Sache. Damit will sich die WHH in ein möglichst positives Licht rücken und die Leser zu Spenden aufrufen. Aktuell liegen 906 Berichte aus verschiedenen WHH-Publikationen von 241 Journalisten vor. Mit bisher 24 Veröffentlichungen liegt Hedemann auf Rang sieben. Gerechnet ab 2012 belegt er Rang zwei. Damit gehört Hedemann aktuell zu den aktivsten Stammautoren der WHH.

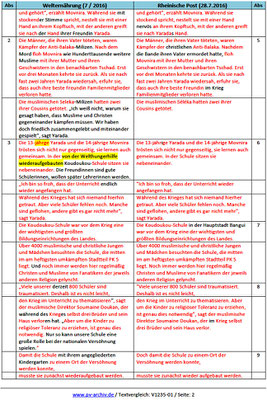

Wie die GIZ so gestattet auch die WHH bestimmten Autoren die weitere Verbreitung der Auftragstexte. Hedemann hat auch hier vielfach davon Gebrauch gemacht. Mehrfach hat er Eigenplagiate seiner WHH-Texte in den journalistischen Medien platziert. Beispielhaft dazu die Falldokumentation D1047, nachfolgend Auszüge:

Zunächst hatte Hedemann in der WHH-Zeitung Welternährung (2. Quartal 2016) über ein Projekt in der Zentralafrikanischen Republik berichtet. Dort hatte die WHH beim Wiederaufbau einer zerstörten Schule mitgewirkt. Ein Bürgerkrieg hatte das Land verwüstet und unsägliches Leid verursacht. Doch nun sei dank der Hilfe der WHH ein friedlicher Neubeginn ermöglicht worden.

Laut Hedemann gab es erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen. In der Umgebung der Schule gäbe es noch immer "regelmäßig" Fälle von Lynchjustiz. Der Schuldirektor bestätigte, dass viele Schüler traumatisiert seien. Das hielt Hedemann jedoch nicht davon ab, eine christliche und eine muslimische Schülerin als Protagonistinnen seiner Story zu inszenieren.

Hedemann stellt die beiden befreundeten 13 und 14 Jahre alten Mädchen namentlich vor und setzt sie großformatig ins Bild. Die Mädchen wirken wie eine Mischung aus Model und Superheldin, als könnten ihnen die Erfahrungen der Vergangenheit nichts anhaben. Dazu beschreibt Hedemann lebendig, wie eines der Mädchen den brutalen Mord an ihrem Vater mit ansehen musste. Hedemann will mit der Schülerin gesprochen haben. Demnach habe sie ihm berichtet, wie "viele Männer" ihr Elternhaus gestürmt und ihrem Vater die Kehle mit einer Machete durchgeschnitten hätten.

Kein Text könnte deutlicher belegen, wie zynisch und menschenverachtend Hedemann vorgeht. Immer wieder stellt er in seinen Geschichten Einzelfälle vor. Wenn er seine Protagonisten nicht als Opfer wiedrigster Umstände darstellt, dann stilisiert er sie wie hier quasi zu Übermenschen, die ihr Schicksal tapfer meistern.

Tatsächlich werden die Schülerinnen inszeniert, missbraucht und ihrer Menschenwürde beraubt. Niemand mit wirklicher Anteilnahme und wirklichem Interesse würde derartige Erfahrungen von Kindern derart in die Öffentlichkeit zerren, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was mit einer solchen "Berichterstattung" angerichtet werden kann.

Aber Hedemann will nicht informieren, er hat nur ein Ziel: Er will bei seiner Leserschaft bestimmte Empfindungen hervorrufen. Für Hedemann sind möglichst dramatische persönliche Schicksale willkommenes Material, das zudem beliebig weiter verkauft werden kann. So hat Hedemann aus diesem WHH-Bericht mindestens drei Eigenplagiate gemacht, die vom Südkurier, Neues Deutschland und der Rheinischen Post veröffentlicht wurden. Auch in diesen Fällen wurden die Schülerinnen namentlich genannt und im Bild gezeigt.

Es ist unfassbar, dass eine Hilfsorganisation wie die WHH einen solchen "Bericht" zur Eigenwerbung verwendet hat. Noch unglaublicher ist, dass Hedemann auch aktuell noch zu den Stammautoren der WHH gehört.

"Das komisch krumme Ding"

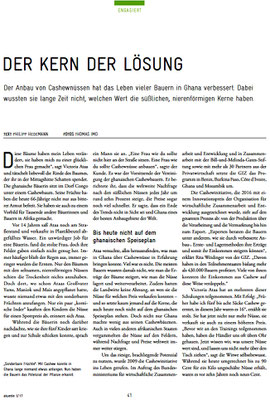

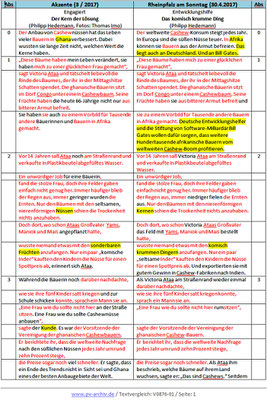

Nach üblichem Muster hat Hedemann mindestens einmalig ein Plagiat einer GIZ-Auftragsarbeit an die Zeitung Die Rheinpfalz verkauft. Der Originalbericht Der Kern der Lösung erschien in Akzente 1 / 2017, etwa zwei Monate später veröffentlichte die Rheinpfalz am Sonntag den Beitrag Das komisch krumme Ding. Weitere Eigenplagiate erschienen in anderen Zeitungen.

Der Originaltext wurde für Rheinpfalz manipuliert. Die Fotos von Thomas Imo wurden durch andere Fotos ersetzt, die mit "PLP" gekennzeichnet sind. Inhaltlich stimmen die Texte weitgehend überein, das Plagiat enthält allerdings einige Ergänzungen. So war es Hedemann im Zeitungstext aus unbekannten Gründen wichtig zu behaupten, dass "die Stiftung von Sofrtware-Milliardär Bill Gates" dazu beitragen wolle, "dass weitere Hunderttausende afrikanische Bauern vom weltweiten Cashew-Boom profitieren".

Nachfolgend ein Auszug aus der Falldokumentation (17260, 19340, V0876):

Philipp Hedemann und die Rheinpfalz-Redaktion wurden mit mehreren Mails ab 8.6.2017 auf den Fall und den damaligen Recherchestand hingewiesen. Von Hedemann liegt bis heute keinerlei Nachricht vor, obwohl der Autor seit Dezember 2016 mehrfach angeschrieben wurde.

Für die Rheinpfalz meldete sich die Redakteurin Kerstin Witte-Petit und gab sich zunächst in der Sache interessiert:

Zitat: "...danke für den Hinweis. Ich werde mich an Herrn Hedemann wenden und mich informieren, ob er von der GIZ Geld angenommen hat. Das wäre ein Grund, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden." (Kerstin Witte-Petit, 8.6.2017)

In einer weiteren Nachricht erklärte Witte-Petit, mit Hedemann Rücksprache genommen zu haben. Er wäre nicht "für die GIZ" in Ghana gewesen, die Sache sei damit aus ihrer Sicht erledigt:

Zitat: "...ich hatte zwischenzeitlich mit Herrn Hedemann Kontakt. Herr Hedemann war nicht 'für die GIZ' in Ghana, sondern als Journalist. Es gibt keinerlei Beauftragung oder doppelte Honorierung durch die GIZ für seinen Bericht bei uns. Die Sache ist hiermit für mich erledigt." (Kerstin Witte-Petit, 9.6.2017)

Auf weitere Angaben reagierte die Redakteurin umgehend ungehalten. Sie diffamierte und bedrohte den Absender wie folgt:

Zitat: "...Ich werde ab sofort auf Mails von Ihnen nicht mehr antworten. Ihr persönlicher Feldzug gegen wen auch immer interessiert mich nicht. Sollten Sie allerdings die RHEINPFALZ auf Ihrer Internetseite verleumden, übergebe ich die Sache dem Anwalt unseres Hauses." (Kerstin Witte-Petit, 9.6.2017)

So also werden redliche Hinweisgeber von der Rheinpfalz behandelt. Kapitale Betrüger wie Hedemann werden dagegen geschützt und weiter beauftragt. Tatsächlich ist es

natürlich unerheblich, ob Hedemann für seinen GIZ-Beitrag bezahlt worden ist oder nicht. Schon entscheidend ist, dass die GIZ diesen Beitrag etwa zwei Monate vor der Rheinpfalz zur Eigenwerbung

genutzt hatte. Damit durfte das Material keinesfall noch als journalistischer Beitrag verbreitet werden.

Abgesehen davon hat Hedemann diesen Text sicher nicht unentgeltlich für die GIZ verfasst. Wenn er tatsächlich für diesen Beitrag keinen konkreten Betrag von der GIZ erhalten haben sollte, dann war die Leistung sicher durch eine Rahmenvereinbarung abgedeckt, die Hedemann als GIZ-Stammautor zugestanden worden ist. Möglicherweise erbringt er Leistungen für die GIZ im Gegenzug für ein festes monatliches Honorar. In keinem Fall jedoch hätte sich Rheinpfalz hier auf nur eine Aussage des Autors selbst stützen dürfen.

15.1.2021 / Letzte Änderung:

Das Photovoltaik-Archiv

Das Photovoltaik-Archiv